…mit niedrigem Stromverbrauch und dennoch ausreichend Leistung?

Hinweis: Ich habe den in diesem Beitrag vorgestellten Server mittlerweile durch einen noch effizienteren ersetzt und mich auch für ein alternatives Betriebssystem entschieden. Informationen dazu findest du im neuen Beitrag Energieeffizienter Homeserver.

Warum überhaupt ein eigener Server?

Weg von Google, weg von Microsoft, weg von allen kommerziellen Anbietern, denn meine Daten gehören mir. Das ist der Plan! Also habe ich mich zunächst gefragt, was ich denn überhaupt selber hosten möchte & selber hosten kann. Nun, um es nicht zu übertreiben, vorerst bloß die absoluten Basics:

- Eine private Cloud für meine Dateien.

- Einen Dienst für Kalender & Kontakte.

- Einen “Safe” für Passwörter & persönliche Daten.

- Eine Möglichkeit, Fotos vom Smartphone zu sichern.

Alles natürlich mit Sync-Funktion über das eigene Netzwerk und auch das Internet, um auf PC, Laptop und Smartphone immer über den aktuellsten Stand zu verfügen. Für ein solches Anwendungsszenario hätte es auch ein günstiges NAS (Netzwerkspeicher) getan, beispielsweise von Synology oder QNAP, aber dann wäre ich wieder an einen kommerziellen Hersteller gebunden. Mit einem kleinen Selbstbau-Heimserver bin ich einfach flexibler, was das spätere Aufrüsten und natürlich auch die Wahl der Software angeht.

Welche Hardware soll es sein?

Von Beginn an war mir wichtig, dass der Homeserver möglichst wenig Strom verballert, da er ja rund um die Uhr laufen wird. Bei der Wahl der Hardware habe ich dies gleich berücksichtigt und mich gegen High-End-Power-Komponenten entschieden. Für das oben genannte Anwendungsszenario ist außerdem nicht viel Rechenleistung notwendig, also würde es prinzipiell auch Laptop-Hardware oder ein kleiner gebrauchter Thin-Client tun. Allerdings haben solche Teile meist eine recht beschnittene Ausstattung, wie zum Beispiel keine Möglichkeit, SATA Festplatten anzuschließen. Daher habe ich mich letztendlich für folgende Komponenten entschieden:

| Gehäuse | Jonsbo V4 Micro-ATX Cube Klein, stylisch & Platz für zwei 3.5” HDDs. |

| Mainboard | ASRock J5040 ITX Äußerst effizient & mit 4 SATA-Ports. |

| Prozessor | Intel Pentium Silver J5040 Quad-Core Onboard gelötet & passiv gekühlt. |

| Arbeitsspeicher | 2 x Kingston 8 GB DDR4 SO-DIMM Mehr als genug RAM für den Anfang. |

| Grafikkarte | Integrated Intel UHD Graphics 605 De-/encodiert H.265-/HEVC-Videos! |

| Netzwerkkarte | 2.5 GBit LAN PCIe Karte Da onboard nur 1 GBit zur Verfügung stehen. |

| Cache | 2 x Kingston A400 2.5” SSD Mit je 480 GB als RAID1 Cache-Pool. |

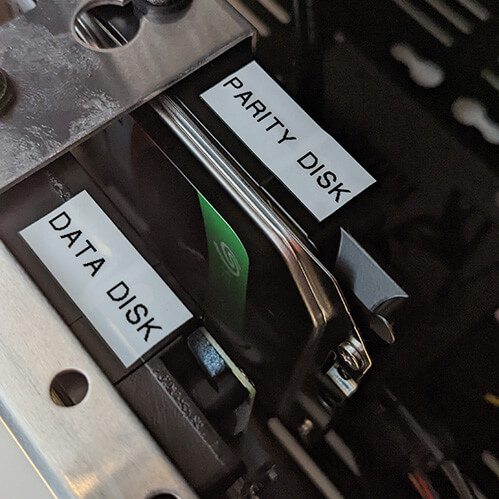

| Array | 2 x Seagate IronWolf Pro 3.5” HDD Mit je 4 TB als Parrity- & Data-Disk. |

| Zigbee Gateway | Dresden Elektronik ConBee II USB-Stick Für die spätere Smarthome-Zentrale. |

| Lüfter | Noctua NF-A8 80 mm Um die warme Luft der HDDs abzuführen. |

| Netzteil | picoPSU-90 (90 Watt) Mit externem Netzadapter. |

Alles zusammen schlug in etwa mit 600,00 € zu Buche. Das klingt erstmal viel, ist aber günstiger als eine leistungsschwächere Synology DiskStation mit derselben Speicherkapazität.

Die Qual der (Betriebssystem-) Wahl

Mit welchem OS sollte ein Homeserver laufen? Die einzig richtige Antwort lautet Linux. Für mich kommt allerdings keine Server- oder Desktop-Distribution infrage, sondern ein NAS-Betriebssystem auf Linux-Basis. Immerhin soll mein DIY Server hauptsächlich als Datenspeicher dienen. Letztendlich habe ich mich gegen OpenMediaVault sowie TrueNAS entschieden und stattdessen Unraid gewählt. Die Basic-Version kostet lediglich 59,00 $, bietet alles, was ein NAS können muss und erlaubt zudem den Betrieb von virtuellen Maschinen sowie Docker Container.

Energie!

Mein ursprüngliches Ziel, nämlich dass mein neuer Homeserver maximal 10 Watt verbrauchen sollte, war etwas ambitioniert. Das wäre wohl nur realisierbar gewesen, wenn ich auf die beiden großen Festplatten verzichtet hätte. Auch stellt sich mir bei solchen Watt-Angaben grundsätzlich die Frage, unter welchen Bedingungen hier gemessen werden soll. Unter Last, im Leerlauf oder im Durchschnitt?

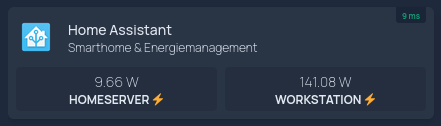

Nach dem Zusammenbau und der Software-Installation habe ich den Verbrauch mithilfe einer smarten Steckdose gemessen: Im Leerlauf zieht mein System 9 bis 12 Watt aus der Leitung. Unter Last sind es meist 13 bis 18 Watt, mit sehr kurzzeitigen Spitzen von bis zu 35 Watt – beispielsweise wenn die Festplatten anlaufen. Bei meinem Nutzungsverhalten habe ich einen monatlichen Verbrauch von 7 bis 11 kWh hochgerechnet.

Fazit

Lohnt sich das jetzt für jede Anwenderin und jeden Anwender? Leider nicht wirklich, denn Selfhosting auf einem Eigenbau-Server ist noch lange nicht massentauglich. Falls du dennoch mit dem Gedanken spielst, dich von kommerziellen (Cloud-) Anbietern abzuwenden, helfen dir vielleicht die folgenden Vor- und Nachteile bei deiner Entscheidung.

Vorteile:

- Datenschutz & Sicherheit – Deine Daten liegen geschützt auf dem eigenen Server in den eigenen vier Wänden. Kein Algorithmus “scannt” deine Dateien zu Marketingzwecken.

- Flexibilität – Volle Kontrolle über die (größtenteils kostenlose) Software, welche sich nach und nach erweitern lässt. Von der Smarthomezentrale bis zum Notizbuch lässt sich mittlerweile alles selber hosten.

- Kosten – Keine laufenden Kosten für Abo-Gebühren oder Servermiete. Beispielsweise deckt die Einsparung durch den Verzicht auf ein Microsoft 365 Abo den Stromverbrauch des Servers mehr als genug.

Nachteile:

- Fachkenntnis – Etwas Know-how in Sachen Hardware und viel Know-how in Sachen Software notwendig. Insbesondere Linux-Kenntnisse sind von Vorteil.

- Arbeitsaufwand – Ein Homeserver erfordert regelmäßige Updates und ggf. auch Optimierungen. Cloud-Anbieter sind das Rundum-Sorglos-Paket, aber um einen Homeserver musst du dich selber kümmern.

- Sicherheit – Hängt vom betriebenen Aufwand und deinem Know-how ab. Schon eine falsch gesetzte Option ist riskant! Reverse-Proxys, Port-Forwarding, 2FA sollten mehr als nur ein Begriff für dich sein.

- Hohe einmalige Kosten – Eine zweite Backup-Lösung, am besten außer Haus, ist unbedingt notwendig. Denn: Wenn der eigene Homeserver ausfällt, steht das digitale Leben wohl still.

Das klingt erstmal abschreckend. Dennoch empfehle ich allen, die Lust & Laune haben, sich in das Thema einzuarbeiten. Schritt für Schritt und “learning by doing” lautete auch bei mir die Devise. Viel Recherche und Diskussionen in Foren haben mich nach und nach zum Ziel geführt.

Das Ganze ist aber wirklich als Hobby zu verstehen, da ein Homeserver regelmäßige Aufmerksamkeit erfordert. Möchtest du stattdessen einfach nur auf Microsoft OneDrive verzichten und ein paar Dokumente oder Fotos selber hosten, dann empfehle ich dir eher ein Consumer-NAS wie eine Synology DiskStation.

Thomas Adler

Moin moin,

ja ich betreibe auf dem Minimalsystem (Debian Netinstall) neben nativen Paketen auch Docker, zB. Homeassistant (Heimautomatiserung), Pototprism (Bilderarchiv), Paperless (Dokumentenmanagement).

Interessanterweise nutze ich für das System ein fast identisches Gehäuse wie DU, auch mit Pico-PSU. Strombedarf ca 11 Watt.

Auf Deine Anleitung bin ich schon gespannt.

PS, meine simple “Webseite” ist eigentlich nur ne Rezeptsammlung mit paar weiteren Hobbyseiten, mehr nicht, kannst ja mal schauen

Beste Grüße !

Thomas

Adler

Moin moin, das sind recht interessante Vorstellungen von einem DIY-NAS.

Selbst habe ich mit ähnlicher Hardware ein ähnliches Projekt realisiert und nutze das NAS schon einige Jahre. Allerdings wäre es vielleicht für nicht so versierte Interessenten wichtig ein paar detaillierte Tipps zum potentiellen Nachbau zu geben, könnte ich mir vorstellen.

Als OS nutze ich allerdings klassisches Debian (Minimalversion) und bin damit in der Softwaregestaltung komplett frei, das System wächst quasi im Lauf der Jahre mit meinen Bedürfnissen. Ich stimme Dir zu dass die Beschäftigung mit einem Eigenbau NAS eine spannende Angelegenheit ist und neben praktischen Nutzen auch enormen Wissenszuwachs bringt.

Beste Grüße aus dem Norden !

Thomas

el Fredo

Moin Thomas! Danke für den Hinweis bzgl. einer detaillierten “Nachbau-Anleitung”. Die werde ich definitiv nachreichen… Es ist nämlich so, dass ASRock kürzlich einen Nachfolger des von mir verwendeten Mainboards herausgebracht hat: Das N100DC-ITX mit dem Intel N100 Prozessor. Der Stromverbrauch liegt hier bei nur 6 Watt anstatt 10 Watt, und das bei einer höheren Rechenleistung! Zudem plane ich, auf den 2.5 Gbit PCIe-Netzwerkadapter zu verzichten und die HDDs durch SSDs zu ersetzen, um den Stromverbrauch noch weiter zu senken.

Wenn mir die neue Hardware vorliegt, werde ich gleich alles dokumentieren, den Stromverbrauch vergleichen und einen neuen Blog-Beitrag verfassen.

Was genau betreibst du denn unter Debian? Auch Docker, VMs? Ich bin am Überlegen, von Unraid auf Proxmox o.ä. zu wechseln.

Gruß in den Norden!